Jakarta, Juni 2016

Hujan rintik-rintik,

embun yang menempel di kaca, dan musik jazz instrumen menemaniku menunggu

seseorang di sebuah kafe yang sangat memiliki banyak cerita buatku. Kafe tempat

dimana aku pertama kali bertemu dengan seorang laki-laki yang saat ini menjadi suamiku.

“hot caramel latte?” lamunanku seketika buyar ketika waitress membawakan pesananku.

“oh iya mas, terima kasih.”

Jawabku sembari menerima cangkir berwarna putih itu.

Sepeninggalan

waitress tersebut, pikiranku langsung

berjalan-jalan melewati lorong waktu. Aku selalu teringat bagaimana saat

pertama kali bertemu dengan Bagas, enam tahun lalu. Aku yang pada saat itu

sedang mencari data untuk materi skripsi hingga ke Universitas Negeri di Depok

dan akhirnya menyempatkan datang ke salah satu cafe di daerah Kemang sebelum akhirnya pulang ke Bandung. Ternyata

pada hari-hari tertentu di cafe itu

diadakan open mic (read : melawak

hanya dengan bercerita seorang diri di depan banyak orang) bagi orang-orang yang merasa dirinya lucu. Saat itu aku datang

dengan seorang teman yang ternyata adalah teman SMA Bagas, dan Bagas melakukan open mic yang tidak begitu aku

perhatikan saat itu.

*****

Jakarta, Februari 2010.

“itu Bagas ngapain?” kata Alisa

temanku tiba-tiba.

“hah? Siapa Bagas?” jawabku

dengan tatapan masih fokus pada laptop di depanku ini.

“temen SMA gue.” Balas Alisa,

matanya terus memandang panggung ala kadarnya yang ada di bagian depan cafe tersebut.

Aku

mendengar samar-samar sesuatu yang lucu, Alisa pun tidak sanggup menahan

ketawanya di sebelahku. Aku sendiri masih sibuk dengan skripsi dan laptopku

ini. Setelah Bagas selesai dengan lawakannya, Alisa dengan sigap memanggilnya

sambil melambai-lambaikan tangan.

“Gaass,” Alisa memanggilnya

dengan sedikit berteriak. Aku dapat melihat Bagas tersenyum sebentar dan

langsung menghampiri kami.

“Alisa? Apa kabar? Lagi apa?” tanyanya

sambil melihat kearahku dengan sekejap.

“abis dari UI, Gas. Nemenin temen

nyari data buat skripsinya. Nih kenalin,” Alisa memintaku untuk berdiri,

“Dinar,” jawabku sembari

mengulurkan tangan dan tersenyum.

“Bagas.” Jawabnya tak kalah

ramah.

“lo udah balik tinggal di

Jakarta, Gas?” Alisa kembali bertanya pada Bagas ketika kami bertiga sudah

duduk di meja yang sama.

“belum, Cha. Boro-boro skripsi aja gue belum ambil. Ini kebetulan gue lagi di

Jakarta aja. Gimana gue oke nggak tadi?” tanya Bagas sambil tertawa.

“hahahahaa lumayan lah Gas. By the way lo tadi ngapain sih? Ngelawak

kayak Sule gitu?”

Mendengar pertanyaan Alisa aku

kontan menahan tawa.

“hahahahhaha nggak kayak Sule

banget sih, Cha. Yang tadi gue lakuin itu namanya stand up comedy, kalau bingung itu apa bisa liat di Youtube atau Googling

aja. Jadi intinya stand up comedy tuh

salah satu tipe komedi yang pelawaknya ngebawain lawakan di panggung sendirian

biasanya dengan cara bermonolog atau story

telling sama penonton, gitu.” Bagas mencoba menjelaskan pada kami berdua.

“di Indonesia sendiri memang

belum setenar di luar sana sih, kalau di Amerika stand up comedy udah terkenal dari beberapa tahun lalu. Sedangkan

di kita masih baru banget, masih sedikit orang yang berani ngelakuin stand up comedy secara terang-terangan,

paling yang terkenal ya Pandji sama Raditya Dika doang.” Katanya melanjutkan. Aku dan Alisa fokus mendengarkan

sambil mengangguk-anggukan kepala, tanda mengerti.

Perawakan

Bagas itu kurus dan tinggi banget, rambutnya sedikit ikal dan pakai kacamata.

Bukan tipeku sih memang pada saat itu.

“kalian kapan balik Bandung?”

tanya Bagas setelah basa-basi kesana-kemari.

“malem ini sih rencananya,”

jawabku singkat.

“bawa kendaraan? Berdua doang?”

“iya Gas, Dinar bawa mobil.

Lagian dia udah biasa kok nyetir malem gini.” Kali ini giliran Alisa yang

menanggapi.

“serius? Kenapa nggak nginep dulu

di rumah lo, Cha?”

“gue ada kuliah besok, nggak bisa

ditinggal, Gas.”

“ohh..” katanya dengan tatapan

khawatir.

“udah gue anter aja deh sampai

Bandung, gue ngga akan bawa mobil dulu. Ya?” kata Bagas tiba-tiba hampir

membuat jantungku berhenti.

“eh nggak usah, kasian

ngerepotin.” Ucapku tanpa pikir panjang.

“nggak apa-apa, nggak akan gue

culik. Alisa kan kenal deket sama orang tua gue, santai aja.”

“iya, Nar. Udah nggak apa-apa

daripada lo nggak ada yang gantiin nyetir. Gue kan kalau malem rabun ayam.”

Jawab Alisa.

Sial nih anak. Aku tidak merespon pernyataan dari Alisa.

“iya, udah nggak apa-apa. Tapi

nanti anter gue ke rumah dulu ya, naro mobil.” Bagas kembali bersuara.

Dengan sigap Alisa menjawab,

“siap pak bos.” Sambil mengangkat tangannya, tanda menghormat.

Jadilah

saat itu kami pulang bertiga ke Bandung. Mulai saat itu juga hubunganku dengan

Bagas mulai dekat dan akhirnya memutuskan untuk pacaran.

*****

Bandung, Maret 2012

Malam itu suasana

makan malam tidak sehangat biasanya, tidak sesantai biasanya, tidak ada obrolan

kesana-kemari, tidak saling menanyakan kabar dan kegiatan hari itu. Sampai Ayah

menanyakan sesuatu yang sangat tidak ingin aku jawab,

“Bagas sebenarnya serius sama

kamu, Dinar?” pembahasaan yang kaku adalah ciri khas dari Ayah, dan semakin

membuatku ciut untuk menjawabnya. Tuhan, tolong aku.

“ya seperti itu lah Yah.” Jawabku

seadanya tanpa melihat mukanya sama sekali.

Ayah kembali bertanya, “seperti

itu bagaimana?” kali ini di tambah dengan tatapan Ibu yang menyuruhku untuk

menjawab dengan serius.

Aku menghela nafas sebelum

akhirnya menjawab, “ya, kami kan sudah usia segini yah. Pasti serius sih dalam

menjalani hubungan. Dinar sama Bagas memang ada rencana untuk lebih serius,

namun belum tau kapan.”

Tanpa pikir panjang, Ayah

langsung menjawab. “kamu mau menikah dengan seseorang yang kuliah strata satu

saja tidak selesai? Mau makan apa kamu nanti?”

Mendengar jawaban Ayah saat itu,

rasanya nasi yang sudah sampai kerongkongan ingin keluar lagi. Melihat ekspresi

mukaku Ibu langsung menganggapi,

“kami cuma ingin kamu mendapatkan

yang terbaik, Dinar. Jangan sampai dibutakan oleh cinta. Tuh lihat mas Adi

sudah jadi dokter, masa depannya akan lebih jelas daripada kamu menikah sama

komedian tidak jelas seperti itu.”

Glek. Ucapan Ibu saat itu rasanya

langsung menusuk hati. Aku tidak percaya bahwa ibu akan berkata seperti itu. Saat

itu adalah kali pertama aku sakit hati oleh perkataan Ibu. Sakit.

Tanpa pikir panjang aku langsung

membanting sendok di atas piring dan meninggalkan meja makan. Ayah mencoba

untuk memanggilku dengan sedikit berteriak, namun nampaknya Ibu mampu

menenangkan beliau.

Aku menangis

semalaman, Bagas tidak boleh tahu pembicaraanku di meja makan tadi, sangat

tidak boleh. Aku kecewa kepada orang tuaku, mereka hanya bisa melihat seseorang

dari materi yang mereka miliki, bukan apa yang sesungguhnya ada di dalam

dirinya.

Bagas memang akhirnya

di keluarkan karena tidak kunjung selesai menyelesaikan kuliahnya di

Universitas Negeri nomor 1 di Bandung. Pemikirannya yang terlalu kritis

menghambatnya untuk menyelesaikan perkuliahan di jurusannya, yaitu Bisnis dan

Management. Aku sendiri sangat menyayangkan ketika mengetahui dirinya harus

mengeluarkan diri kalau tidak mau dikatakan ‘dikeluarkan.’ Bagas sendiri pun

sangat terpukul dan menyesal, apalagi ketika ia harus berkata jujur kepada

orang tuanya mengenai kegiatan akademiknya yang tidak mulus. Akhirnya Papa

Bagas pun tidak memberikan kesempatan padanya untuk kembali berkuliah namun

memintanya agar fokus menjadi komika. Andaikan Ayah dan Ibu memiliki hati

selapang dan pemikiran seluas itu, bahwa hidup ini bukan hanyalah masalah uang

dan uang.

Sebenarnya

saat itu aku memahami apa yang dipikirkan oleh kedua orang tuaku. Saat itu

pekerjaan sebagai komika tidak semudah dan semulus sekarang. Tapi bukannya uang

tidak akan menjamin kebahagiaan?

*****

Bandung, April 2012

“jadi aku kapan nih bisa ngelamar

langsung ke orang tua kamu, Nar?” tanya Bagas suatu ketika saat kita sedang

makan di daerah Dago.

Saat itu memang Bagas sudah

menyatakan maksudnya untuk menikahiku secara unofficial. Bahkan Bagas sudah membelikan ku cincin sederhana yang

masih harus aku lepas ketika memasuki rumah, maafkan aku Bagas.

“hmm..” kataku tidak menjawab

pertanyaannya. Sebenarnya Bagas sudah menanyakan hal yang sama lebih dari

sepuluh kali, dan aku selalu tidak bisa menjawabnya.

“kok nggak di jawab, Nar?” tanyanya

lagi, kali ini sembari memandangku dengan lebih serius.

Aku masih tidak bisa menjawab,

dan malah memalingkan muka dari tatapannya.

“Dinar Putri Amanda. Aku nanya

serius ya sama kamu, kamu sayang kan sama aku? Beneran mau nikah kan sama aku?

Kalau nggak, yaudah aku mundur dari sekarang.” Tangan Bagas memegang kepalaku,

supaya aku melihat kearahnya. Sepertinya dia sudah mulai kesal dengan

tanggapanku selama ini.

Aku hanya bisa menangis dan

menjawab seadanya, “aku nggak bisa ngelawan Ayah, Gas.”

Bagas melepaskan tangannya dari

mukaku, dan membantingkan tubuhnya kesandaran kursi.

“yaudah kalau gitu, aku bisa

bilang apa, Nar.” Volume suara Bagas berubah seketika saat merespon

pernyataanku.

Aku kembali terdiam.

Pernyataan Bagas selanjutnya

semakin membuatku kaget dan tidak kuasa menahan air mata, “yuk aku anter kamu

pulang aja, untuk terakhir kalinya.”

Dengan bodohnya aku, aku tidak

mencoba melawan atau menjawab perkataan Bagas tadi. Aku setuju untuk diantar

pulang untuk terakhir kalinya tanpa usaha mempertahankan hubungan yang sudah

berjalan dua tahun itu. Diperjalanan pulang pun aku dan Bagas tidak berbincang

sama sekali, Bagas fokus menyetir, sedangkan aku fokus untuk menahan agar air

mata ini tidak kembali menetes.

Sesampainya di depan rumahku, aku melepaskan

cincin di jari manisku dan memberikannya kepada Bagas,

“Gas, nih aku balikin yaa..

terimakasih untuk dua tahun ini. Maafin kalau aku kurang berani untuk

memperjuangkan kamu di depan Ayah.”

Bagas hanya menunduk, menerima

cincin tersebut, dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun sampai aku turun dari

mobilnya.

Aku

sayang Bagas, aku cinta Bagas. Dengan semua kekurangan dan kelebihannya. Tanpa

melihat gelar dia, pendidikan dia, atau apapun itu. Aku percaya Bagas adalah

orang pintar, lelaki yang akan memperjuangkan apapun untukku. Sayangnya Ayah

dan Ibu terlalu menutup mata, terlalu dibutakan oleh materi. Lalu kenapa aku

sangat mudah untuk melepaskannya?

Hari

itu, tanggal 21 April 2012 menjadi hari terakhir aku berhubungan dan bertemu

dengan Bagas selama berbulan-bulan kemudian.

Keesokan harinya, Alisa langsung

mendatangiku ke kantor.

“lo kesambet apaan sih Nar? Lo cinta

kan sama Bagas?” nada suara Alisa saat itu sangat tidak enak di dengar.

“sayaaaang bangeeettttt dan

cintaaa banget Cha. Tapi gue harus gimana? Lo tau kali bokap gue kayak apa? Gue

pasti dituduh terlalu naif kalau terus mempertahankan Bagas, padahal kayaknya

udah nggak mungkin gue nikah sama dia.”

“iya lo naif, tapi bukan

gara-gara mempertahankan dia. Tapi karena dengan mudahnya melepaskan dia tanpa

coba usaha apapun. This is so not you.”

Katanya sembari menggeleng-gelengkan kepala.

Aku menelan ludah.

“yang namanya cinta tuh ya

menurut gue artinya akan dan saling memperjuangkan satu sama lain. Lo nggak

percaya kalau Bagas akan usaha buat ngasih makan lo dan anak-anak lo nanti? Dia

sayang kan Nar sama lo?”

Kalimat

terakhir Alisa saat itu akan selalu aku ingat sampai kapanpun. Ya aku yakin

kalau Bagas menyayangiku, mencintaiku, dan akan selalu berusaha untukku, untuk

kami.

*****

Bandung, Juli 2012

Kring

kring kring.

Aku kaget melihat layar handphone saat itu, nama Bagas muncul di

layar. Dengan ragu dan doa sebelumnya, akhirnya aku mengangkat telfon tersebut.

“halo,” kataku dengan nada ragu.

“Dinar? Bisa ketemu nggak?

Mumpung aku lagi di Bandung.” Bagas menjawab tanpa basa-basi sama sekali.

“hmm..boleh, mau ketemu dimana?”

jawabku setelah berpikir sejenak.

“cafe Halaman aja ya, aku ada

urusan dulu sih di Sabuga siangnya. Nggak apa-apa?”

“oke.”

Malamnya, selesai dari kantor aku

langsung menuju ke cafe Halaman, antara cemas dan senang

karena akhirnya bisa

bertemu lagi dengan Bagas setelah beberapa bulan hilang kontak. Sesampainya di

sana, aku sudah bisa melihat Bagas duduk di pojok ruangan sambil asik memainkan

handphone-nya

“Gas, maaf telat. Udah lama ya?”

tanyaku mencoba untuk basa-basi sambil memilih duduk di hadapannya.

“nggak juga kok, pesen dulu aja

Nar.” Bagas membalasnya dengan sangat ramah. Oh God, I really miss my this man.

Setelah berbasa-basi singkat,

menanyakan kabar masing-masing, kegiatan sehari-hari, akhirnya Bagas memulai

pembicaraan yang tampaknya lebih serius.

“hmm..Nar, kamu mungkin tau kalau

aku sampai saat ini masih sayang sama kamu. Niatku yang dulu belum pernah

berubah sampai saat ini. I want to marry

you, and you know that, right?”

Aku hanya mengangguk dan menahan

agar tidak lagi menangis.

“aku juga tau kalau orang tua

kamu, terutama Ayah akan sangat menolak aku di dalam keluargamu, kan? Karena

sampai saat ini aku belum punya pekerjaan yang tetap dan bahkan nggak lulus

kuliah.”

Aku kembali terdiam.

“tapi aku cuma mau nanya kamu

satu hal ini, satu kali aja. Do you love

me?” Bagas melanjutkan, kali ini bertanya.

Dengan sigap, dan kali ini tanpa

berbohong, aku langsung menjawab, “yes,

Gas. I do.”

Senyum Bagas mulai terlihat di

raut mukanya, “kamu mau kan ikut memperjuangkan hubungan kita? Karena aku nggak

bakalan sanggup kalau cuma usaha sendiri.”

Ucapan Bagas tadi dilanjutkannya

dengan berlutut (lagi) dihadapanku dengan memberikan cincin yang sama dengan 4

bulan lalu. Saat itu tak terasa air mataku menetes lagi, kali ini air mata

terharu dan bahagia. Aku menerima tawaran itu untuk kedua kalinya.

Iya

Bagas, aku siap dan mau memperjuangkan kamu sebesar kamu memperjuangkan aku

selama ini. Karena aku yakin pada Bagas, aku yakin ia

akan mampu menjadi suami dan bapak yang baik untuk anak-anaku kelak.

Perjalanan

kami setelah itu memang tidak mudah, ayah dan ibuku sulit untuk diyakinkan.

Mereka masih selalu beranggapan bahwa Bagas tidak akan mampu membiayai

keluarganya kelak. Bagas diharuskan menyanggupi beberapa syarat sampai akhirnya

diterima oleh ayah. Salah satunya adalah mempunyai rumah sendiri dan memulai

bisnis.

*****

Jakarta, Juni 2016

“sayang, maaf yaa telat. Tadi shooting-nya ngaret” Bagas datang sambil mencium keningku sebelum akhirnya duduk

disampingku.

Aku tersenyum, “iyaa, sayang,

nggak apa-apa. Happy anniversary yaa.”

Balasku sambil memberikan sebuah kotak sebagai hadiah ulang tahun pernikahan

kami yang ketiga.

“apaan ini?” ucap Bagas sembari

membuka kotak tersebut. Aku dapat melihat senyumnya ketika dia melihat apa yang

ada di dalam kotak tersebut. “aku akan jadi ayah?!” tanya Bagas sedikit

berteriak karena saking excited-nya.

Aku mengangguk sambil tersenyum.

Bagas langsung memeluku dengan sangat kencang, sampai aku hampir tidak bisa

bernafas.

“Gas, udah dong aku nggak bisa

nafas nih.” Kataku memelas.

Bagas tertawa kecil.

“terima kasih ya, sayang.” Ucap

Bagas sambil melepaskan pelukannya.

Mungkin

memang benar kalau materi atau uang menjadi objek yang paling mendasar untuk

kita hidup. Dengan adanya uang hidup akan jauh terasa lebih mudah, namun bukan

berarti kita boleh melupakan sumber kehidupan lain yang sama pentingnya, yaitu

cinta. Memang, kita tidak akan kenyang dengan cinta, tidak bisa membeli

keperluan sehari-hari dengan cinta. Namun, bersama orang yang kita cintai dan

mencintai kita akan membuat kita merasa lebih nyaman dan aman. Dengan mereka

kita akan lebih mudah berpikir, mengekspresikan diri, menjadi orang yang lebih

baik, dan berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk pasangan kita. Hal itulah

yang aku dapatkan dari Bagas, dengan cintanya yang besar dia dapat

memperjuangkan dan membuktikan kepada semua orang bahwa dia bisa membiayai aku

dan keluarga kecil kami jauh diatas yang orang harapkan, lebih dari cukup. Ya,

cinta memang butuh perjuangan, namun dengan cinta, perjuangan yang sulit pun

akan terasa mudah.

“Love

is not about accepting. But it’s about understanding and fighting for someone

you loved”

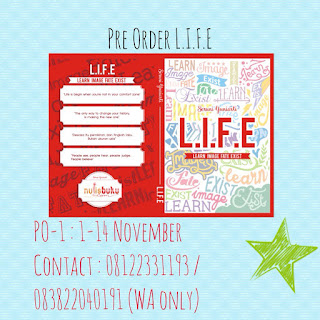

Blog post ini dibuat dalam rangka mengikuti Kompetisi Menulis Cerpen "Pilih Mana: Cinta Atau Uang?" #KeputusanCerdas yang diselenggarakan oleh www.cekaja.com dan Nulisbuku.com.